米国連邦最高裁判決に取り組んでみよう(石新智規)

椙山敬士弁護士より引継ぎ、2022年の秋学期から早稲田大学の大学院で著作権法IIを担当させていただいております。

初年度(2022)は日米著作権法の重要論点を比較しながら検討するスタイルで授業をしました。当初は受講生の方に二人一組で報告していただく形式も考えていたのですが、受講生が想定以上に多く、必要な報告回数が授業回数内におさまらないため、(無口な)私がひたすら講義を行う形式にしました。その際、受講生の方がすでに(主に春学期に)日本の著作権法について十分に勉強していることを知ったため、次年度(2023)は、米国著作権法の基礎を総論として述べた後、米国のフェアユース裁判例のみを詳細に検討しました。そして3年目(2024)は、米国連邦最高裁において著作権法が扱われた全ての事案を(現行法に限らず旧著作権法にも遡り)取り扱いました。

この3年間の講義の中で、米国連邦最高裁判決を細部まで読むことが米国著作権法(著作権法に限ったことではありませんが)を理解するうえでとても有益であることを常に強調してきました。せっかくの機会なので、より多くの方にアピールすべく、このコラムでも触れたいと思います。

「日本の最高裁判決・決定とは違って」というとお叱りを受けるかもしれませんが、実際に、米国連邦最高裁判決は、それだけ読めば、事件の内容と下級審の判断の概要、最高裁で取り上げられた論点、法廷意見の理由と結論をよく理解することができます。日本の最高裁判決に比べて判決文の分量が非常に多くなるのは、それだけ読めば全て分かる程度に詳述されているからです。しかも有難いことに、外国人である我々が読んでも理解できる分かりやすい英語で書かれています。非常にコンパクトな日本の最高裁判決とはずいぶんと趣きが異なります。

また、日本とは異なり、連邦最高裁で口頭弁論が開かれる場合、連邦最高裁各判事と各当事者代理人との間で(時には司法省の代理人も含め)実際に質疑応答が交わされるため、最高裁の各判事がどのような点に疑問を持っているのか、弁論の時点でどちらに有利に考えているか等をある程度理解することができます。口頭弁論は録音され、その録音反訳の暫定版が翌日にはオンラインで入手できるので、とても便利です。

そして、口頭弁論の録音・録音反訳・判決文(法廷意見・補足意見・反対意見)がデータベース化され、日本にいる我々でも、いつでも無料でアクセス可能です。

授業で紹介しているOyez(オゥーイェイ)では、1955年10月以降の最高裁判決について録音と反訳が入手できます。現行米国著作権法は1976年法なので、現行法上の論点を扱った最高裁判決については全てアクセスが可能です。録音と反訳がシンクロして表示されるようになっているため、英語力に不安があっても大丈夫ですし、ヒアリング力を鍛える素材にもなります。

最近ではアメリカの裁判の内容を日本語で伝える記事・論文・書籍が増えていますので、一定の理解を得るにはその助けを得ればよいでしょう。しかし、より深く理解するためには、一次情報(原文)に当たり、口頭弁論で最高裁判事に質問される代理人になったつもりで題材に取り組むのがよいと受講生の方には伝えています。

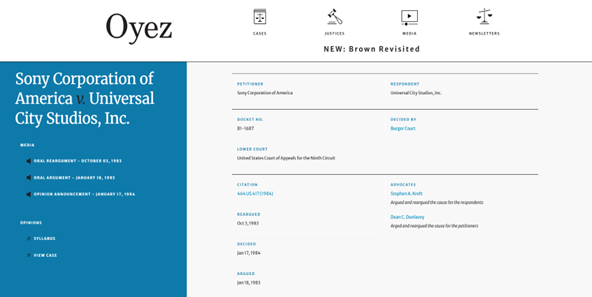

ここでは、一例として、フェアユースに関する現行法最初の最高裁判決であるSony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc.(1984)(以下「ソニー判決」といいます。)を取り上げます。Oyezでは次のような画面が表示されます[i]。

左側のセクションには、事件名、メディア(口頭弁論・判決言渡)、意見(判決文)が表示されています。Oral Argument(口頭弁論の録音と反訳)、Opinion Announcement(判決言渡)、Syllabus(シラバス:判決の概要)、View Case(判決全文)をクリックするとそれぞれの情報にアクセスできます。

右側のセクションには、当事者名、判決日時、原審、事件番号、判例引用表記、口頭弁論日時、口頭弁論代理人、判決言渡日が記載されています。さらに、画面をスクロールすると、次の画面が現れます。

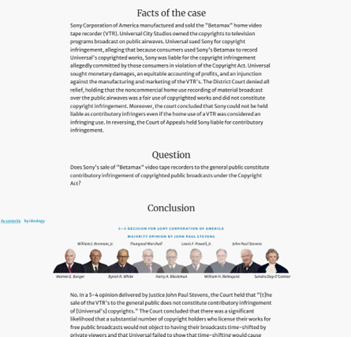

事実の概要、最高裁での論点、結論が表示されます。ソニー判決では、5対4の僅差で、ソニーのビデオカセットテープの製造・販売行為が著作権の寄与侵害を構成しないと判示されましたが、どの裁判官が法廷意見(多数意見)に与し、その意見を起草したのが誰なのか(本件はジョン・ポール・スティーブンス判事)が一目瞭然です。

とても便利ではないでしょうか(しかも無料)。ぜひ、Oyezで口頭弁論や判決原文に当たってみてください。

ご存知の方も多いと思いますが、連邦最高裁判事は終身であり、日本のように定年がないため、自ら退職するか、亡くなるかしない限り、原則として最高裁判事の地位にあり続けることになります[ii]。10年、20年の単位で同じ最高裁判事が継続して職務を務めることになります(現在もっとも古株であるクラレンス・トーマス判事は1991年に就任)。そのため、各最高裁判事の個性が長期にわたり最高裁の判断の方向性に影響する傾向があります。特に、各判事が共和党の大統領に任命されたのか、民主党の大統領に任命されたのかが基本的な性格を決定づけます。一般的には、前者が保守派、後者がリベラル派と呼ばれます。好悪はさて置き、そうした個性は連邦最高裁の口頭弁論や法廷意見(又は反対意見)にも影響を及ぼしますので、理解しておく必要があります。

前述した保守・リベラルのバックグラウンドの違いは、政治色が強い分野・論点では鮮明に表れることが多いのに対し[iii]、政治色が薄れる分野・論点では必ずしもそうではありません。

2020年に亡くなったルース・ベイダー・ギンズバーグ判事はリベラル派の判事としてとても有名です。しかし、著作権法の分野に限って言えば、極めてプロコピーライトで一貫した保守的な裁判官だったと思います。例えば、ローレンス・レッシグ教授(現ハーバード大学)が代理人を務めた著作権保護期間延長法の違憲訴訟[iv]で合憲の法廷意見[v]を起草したのは、ギンズバーグ判事です(反対意見はスティーブンス判事とスティーブン・ブライヤー判事)。また、タイ本国で米国よりも安価で合法に販売されているテキストを米国留学中のタイの学生が米国に輸入し、友人に販売する行為が出版社の頒布権を侵害しないとした最高裁判決(法廷意見はブライヤー判事による起草)に対し、ギンズバーグ判事は反対意見を述べています。

ギンズバーグ判事とブライヤー判事はいずれも民主党の大統領に指名されたリベラル派ではあるものの、著作権に関する考え方は対照的です。2021年、グーグルによるAPI(アプリケーションプログラミングインターフェース)の複製をフェアユースと判断した法廷意見[vi]を起草したブライヤー判事は、ハーバードロースクールのアシスタントプロフェッサーであった時にテニュアを取得した論文[vii]で、著作権法によるコンピュータプログラムの保護に懐疑的な見解を表明しています。そうした背景を知っていれば、ブライヤー判事が口頭弁論において[viii]APIの著作物性を否定する立場から質問し、彼がフェアユースを認める法廷意見を起草したのは自然なことであると分かると思います。

さらに複雑なことに、保守派と目されていた裁判官が時の経過とともにリベラル派になっていくという不思議な(?)現象もあります。ソニー判決を起草したスティーブンス判事は、1975年に共和党のフォード大統領に指名された保守派と目される判事でしたが、2010年に(民主党のオバマ大統領に後任の指名権を与える時期を選んで)退任を表明した時点では、「すっかり」リベラル判事の最左翼に位置し、彼は、在任中、著作権法の分野では、著作物の円滑な利用に比重を置くリベラルな立場を貫きました[ix]。

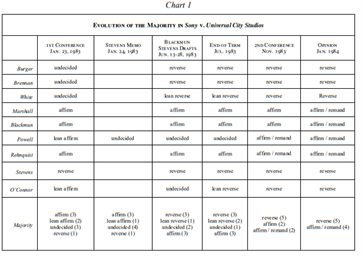

以上のように裁判官の個性の違いを知ることができるだけなく、最高裁判事の間でどのような意見の相違や変遷があったのかについても我々が知ることができる場合があります。例えば前述のソニー判決では5対4でソニーが勝訴しましたが、口頭弁論直後の時点では、ほぼ4対5でソニー敗訴の可能性が高い状況でした。最終的に法廷意見になったスティーブンス判事の起草した意見は、当初は反対意見として用意されたものでした(各判事の意見の変遷は以下の表のとおり)。[x]

裁判官の意見の相違・変遷を知る由のない日本とは大きく異なります。連邦最高裁判決の背景について日本では得られない情報を入手することも可能であり、じっくり取り組んでみる価値は十分にあるように思います。その検討は、日本法の在り方に何らかのヒントを与えてくれることもあるはずです。

このコラムを読み、連邦最高裁判決に真摯に取んでみようと思ってくださる方が一人でも生まれれば幸いです。

最後に一言。

Cox Communications, Inc., et al. v. Sony Music Entertainment, et al.事件のCoxによる上告受理申立てが6月30日に受理され、今秋(2025年10月以降)に口頭弁論が開かれる予定です[xi]。

サービス利用者によるインターネット上の著作権侵害行為を認識しているだけで、サービスプロバイダ―が著作権侵害の寄与侵害の責任を負うかが論点です[xii]。2005年に言い渡されたグロックスター判決[xiii]の射程距離が論点となっています。20年の時を経て、連邦最高裁が第三者による著作権侵害に係る寄与責任について改めて判断することになります。

秋までしばらく時間があります。夏の読み物として当事者の主張を読み、秋に開かれる口頭弁論を聞き、(おそらくは来春)下されるだろう判決を予想してみてはいかがでしょうか。

[i] https://www.oyez.org/cases/1982/81-1687

[ii] トランプ大統領は第一次政権時に3人の最高裁判事を指名する機会を得た。特にリベラル判事として名高いギンズバーグ判事(2020年逝去)の後任として、エイミー・バレット判事(保守派裁判官)を指名したことで、連邦最高裁の裁判官の構成は6(保守)対3(リベラル)と、圧倒的に保守派判事が多くなっている。トランプ大統領が任命した3人の裁判官は、任命時にいずれも40代又は50代であり、今後数十年に渡り保守派裁判官が優勢を保つものと思われる。

[iii] 鮮明に表れた近時の例として、Trump, President of the United States, et al. v. CASA, Inc., et al.(https://www.supremecourt.gov/opinions/24pdf/24a884_8n59.pdf)参照。

[iv] ローレンス・レッシグ(山形浩生・守岡桜翻訳)「Free Culture(いかに巨大メディアが法を使って創造性や文化をコントロールするか)」が、この憲法訴訟について詳細に触れている。

[v] https://www.oyez.org/cases/2002/01-618

[vi] Google LLC v. Oracle America Inc., 593 US_(2021).(https://www.oyez.org/cases/2020/18-956 )

[vii] Stephen Breyer, The Uneasy Case for Copyright: A Study of Copyright in Books, Photocopies, and Computer Programs, 84 HARV. L. REV. 281 (1970).

[viii] 石新智規 「Google LLC v. Oracle America, INC. 米連邦最高裁口頭弁論(米国ソフトウェア著作権の行方)」(SOFTIC LAW NEWS No. 165)(https://www.softic.or.jp/application/files/7517/0003/0308/SLN-No165.pdf).

[ix] Pamela Samuelson, The Generativity of Sony v. Universal: The Intellectual Property Legacy of Justice Stevens, 74 Fordham L. Rev. 1831 (2006). (https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4140&context=flr). 同論文は、スティーブンス判事を「連邦最高裁判事の中で最も一貫したIP“ミニマリスト”(知的財産権を制限的に捉える論者)の一人である」と評している。特に同論文1836頁注記28を参照。

[x] Peter Menell & David Nimmer, Unwinding Sony, 95 CAL. L. REV. 941, 964 (2007).

[xi] 当事者の主張書面だけでなく、司法省(合衆国政府)の意見書のほか、アミカスブリーフ(訴訟当事者以外の者の法律意見書)も最高裁ウェブサイトで公表されている。(https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/24-171.html).

[xii] 上告が受理された論点は最高裁によって明示されている。(https://www.supremecourt.gov/qp/24-00171qp.pdf).

[xiii] MGM Studios v. Grokster, 545 US. 913 (2005). (https://www.oyez.org/cases/2004/04-480).